Analizzare le fonti storiche non è un processo meccanico: richiede innanzitutto una solida capacità di selezione critica. Anche le testimonianze più consolidate dalla tradizione vanno sempre esaminate con uno sguardo attento, interrogandole piuttosto che accettarle in modo passivo.

Va ricordato, però, che le fonti non sono mai neutre: sono frutto del tempo e del contesto che le ha prodotte. In questo senso, ogni fonte è una forma di interpretazione dei fatti, mai una rappresentazione oggettiva e “asettica” della realtà.

Per questo motivo, è fondamentale possedere gli strumenti adatti per “destrutturarle” e leggerle in profondità.

Questi strumenti si acquisiscono soprattutto attraverso lo studio della letteratura storica, ovvero quell’insieme di opere—antiche o moderne—che troviamo in archivi, biblioteche, enciclopedie, manuali e raccolte storiografiche.

Dallo storico al ricostruttore: due ruoli complementari

Il compito dello storico è quello di organizzare criticamente le testimonianze, mentre quello del ricostruttore è ricreare, rappresentare e rendere accessibili queste testimonianze, sempre mantenendo uno sguardo critico nella selezione.

Come classificare le fonti?

Classificare le fonti può rivelarsi complesso.

Una distinzione troppo rigida tra “fonti primarie” e “secondarie” rischia di semplificare eccessivamente la loro natura.

È più utile, invece, differenziarle secondo la loro funzione:

1. Fonti mute

Sono quelle che non contengono direttamente segni di scrittura o linguaggio verbale, ma offrono comunque preziose informazioni.

- Elementi naturali: clima, geologia, paesaggio agrario. Aiutano a comprendere l’ambiente in cui una società si è sviluppata.

- Fonti archeologiche: insediamenti, monumenti, oggetti, strumenti, sepolcri e resti umani. Rivelano aspetti della cultura materiale.

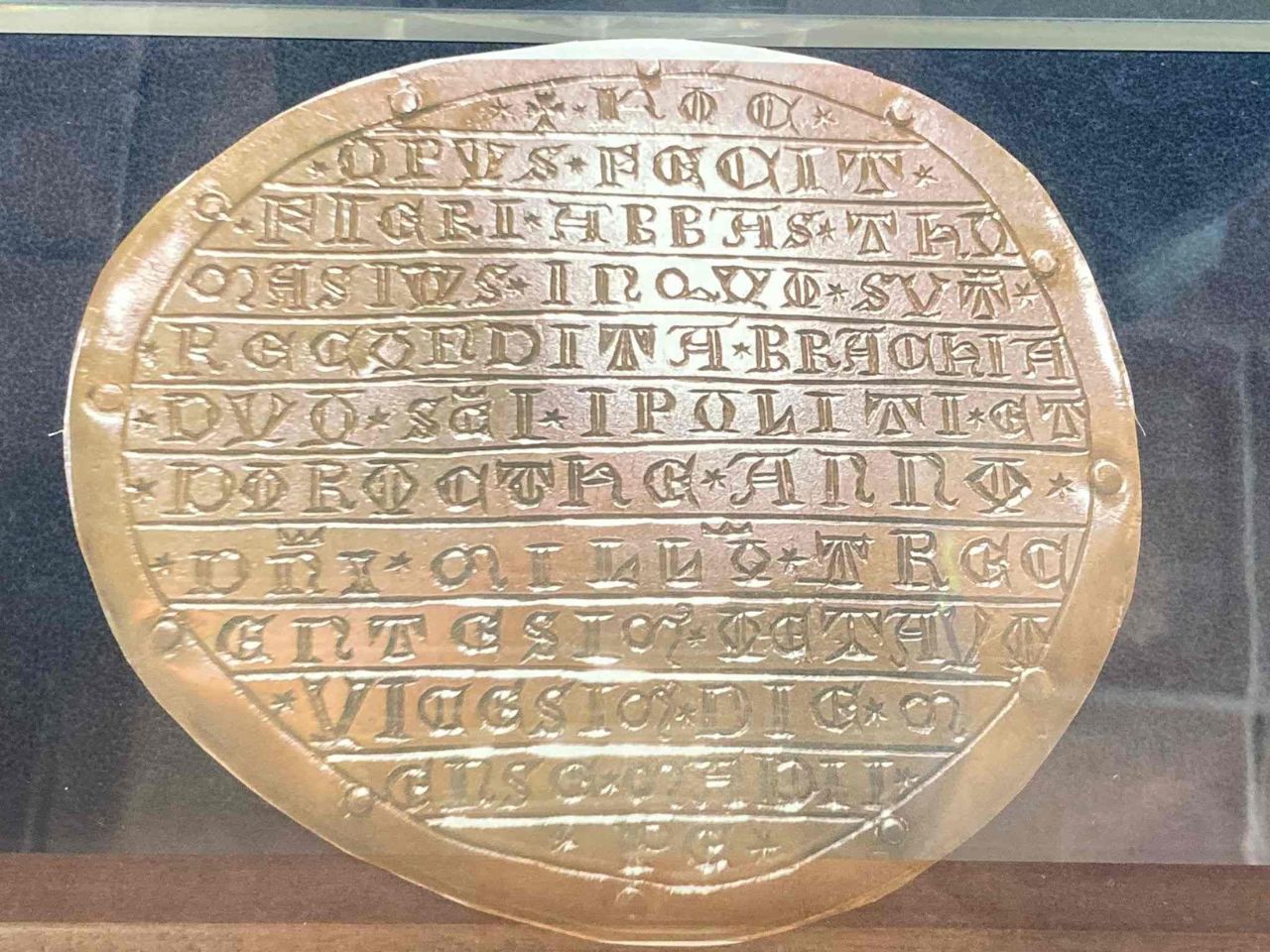

- Araldica: stemmi e sigilli.

- Reliquie: spesso legate alla devozione religiosa e alla costruzione dell’identità collettiva.

- Iconografia: pittura, mosaici, sculture, miniature. Fondamentali per ricostruire la vita quotidiana, i volti, i paesaggi e le emozioni di un’epoca.

- Carte e mappe: geografiche, topografiche, urbane.

2. Fonti scritte

Sono quelle in cui la scrittura è l’elemento centrale, ma anche il supporto materiale (carta, papiro, pergamena) ha un ruolo fondamentale.

Ecco alcune tra le più comuni:

- Tavolette cerate

- Papiro, pergamena, carta

- Libri manoscritti

- Atti pubblici e privati (notarili, finanziari, inventariali)

- Catasti

- Statuti e leggi (come quelle suntuarie, utili per studiare l’abbigliamento e i costumi)

- Annali e cronache

- Biografie e autobiografie

- Testi agiografici (sulla vita dei santi, spesso ricchi di informazioni sulla società del tempo)

- Favole, novelle

- Resoconti di viaggio

- Opere letterarie

- Epistole

Dove consultare le fonti?

Gli archivi sono generalmente accessibili, ma per chi non ha familiarità con la ricerca archivistica, esistono valide alternative: le raccolte di fonti edite, spesso pubblicate in edizioni critiche o diplomatiche.

Una delle più celebri è il Rerum Italicarum Scriptores, facilmente reperibile anche online, ad esempio su archive.org.