Introduzione

Nel tardo pomeriggio del lunedì di Pasqua, il 30 marzo 1282, Palermo è in festa. È l’ora dei vespri, il momento solenne della giornata, quando in città si radunano folle per le funzioni religiose.

Ma proprio in quell’istante si accende la scintilla di una rivolta destinata a cambiare la storia del Mediterraneo.

L’episodio scatenante

Un soldato francese, Drouet, ferma con prepotenza una giovane nobildonna diretta alla chiesa di Santo Spirito, con la scusa di perquisirla.

Il marito reagisce con prontezza: disarma il soldato e lo uccide.

In un attimo, la tensione accumulata da anni esplode.

Al grido di “Mora! Mora!”, i palermitani si scagliano contro i soldati francesi.

È l’inizio dei Vespri Siciliani.

Le cause della rivolta

La rabbia non nasce dal nulla.

Dal 1266 la Sicilia è sotto il dominio angioino, affidata da papa Urbano IV a Carlo d’Angiò, fratello del re di Francia.

Questi, sostenuto da Roma e dai banchieri toscani, sconfigge Manfredi nella battaglia di Benevento.

Ma il nuovo sovrano, con corte a Napoli, mostra poco interesse per l’isola, lasciandola in balìa di una classe militare francese arrogante, violenta e fiscalmente opprimente.

Il malcontento cresce tra popolazione e nobiltà, soprattutto quella di origine normanna e sveva.

La rivolta si diffonde in tutta l’isola

Il massacro dei francesi si diffonde rapidamente in tutta la Sicilia.

Per identificare i nemici nascosti tra la popolazione, si chiede di pronunciare la parola “cìciri” (ceci in dialetto): chi sbaglia l’accento tradisce la propria origine straniera e viene giustiziato sul posto.

Anche Messina, inizialmente esitante, si unisce alla rivolta.

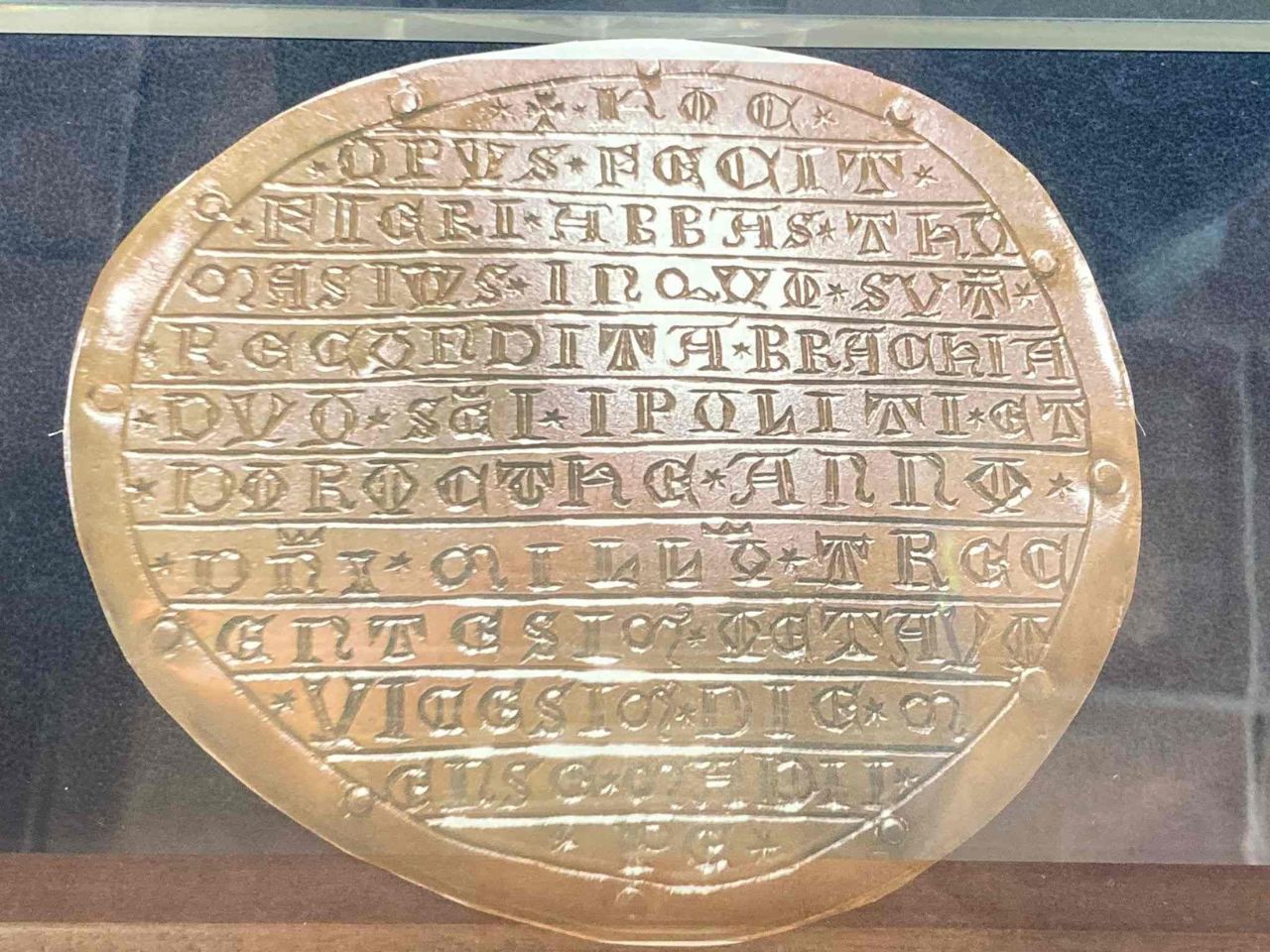

Il motto “Antudo” (Animus Tuus Dominus) diventa il grido dei ribelli.

Il 3 aprile viene adottata una bandiera giallo-rossa con la Triscele, simbolo dell’unione tra Palermo e Corleone, città guida della sollevazione.

L’intervento aragonese e la guerra

Il papa, fedele alla causa angioina, rifiuta la protezione pontificia richiesta dai ribelli.

Ma un nuovo attore entra in scena: Pietro III d’Aragona, marito di Costanza, figlia di Manfredi.

Reclamando i diritti al trono, Pietro sbarca a Trapani il 30 agosto e viene accolto trionfalmente a Palermo, dove il 4 settembre è incoronato re di Sicilia.

La fine della prima fase e la frattura del regno

Le guerre del Vespro cominciano.

Gli Angioini tentano la riconquista, ma la Sicilia resiste.

Solo nel 1302, con la pace di Caltabellotta, si pone fine alla prima fase del conflitto:

- l’isola viene affidata a Federico III d’Aragona

- il sud Italia rimane agli Angioini

È la definitiva frattura del Regno fondato dai Normanni.

Il destino della Sicilia

Il trattato prevede che, alla morte di Federico, la Sicilia torni agli Angioini.

Ma il Parlamento siciliano rifiuta: il regno rimane aragonese.

Le guerre del Vespro si concluderanno solo novant’anni dopo, con il trattato di Avignone del 1372.

Ma quella sera del 1282, tra le campane dei vespri e la rabbia del popolo, nasce un’idea potente:

la Sicilia non è più una provincia da governare, ma una nazione pronta a decidere da sé il proprio destino.