L’indagine archeologica è molto più di uno scavo nel terreno: è un dialogo continuo tra cultura, biologia e natura. Un intreccio di saperi che, sovrapponendosi, permette di ricostruire la vita delle comunità del passato e gli ambienti in cui hanno vissuto.

Un approccio interdisciplinare

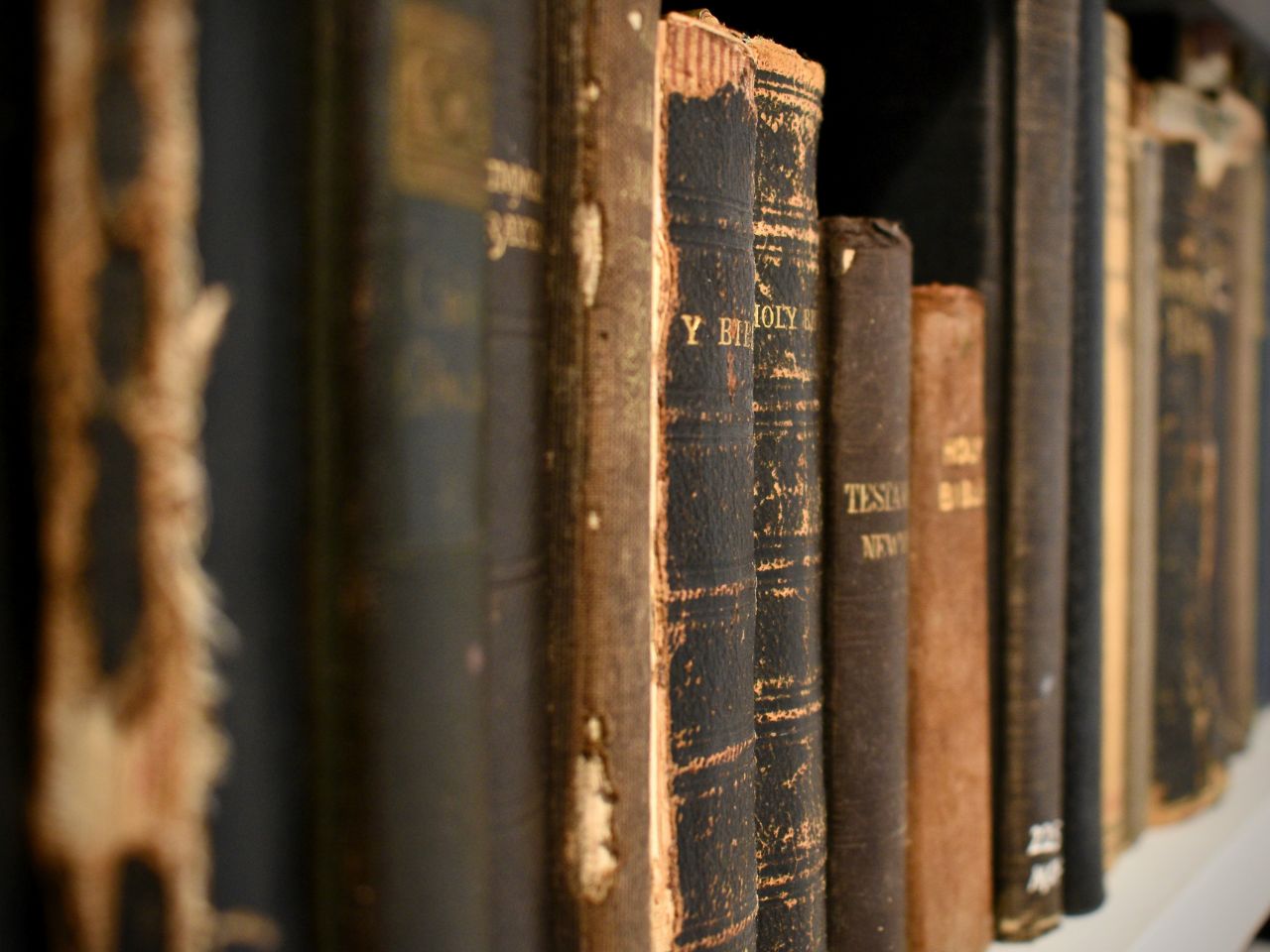

Questa disciplina si fonda su un approccio rigorosamente sistematico e interdisciplinare. Storici, archeologi, geologi, antropologi e altri esperti collaborano per raccogliere e interpretare dati con precisione, rendendo possibile non solo la scoperta, ma anche la comprensione profonda e condivisa del nostro patrimonio storico.

Le fasi dell’indagine archeologica

Identificazione del sito

Quando un sito archeologico non è visibile a occhio nudo, gli archeologi si affidano a fonti e strumenti diversi: documenti storici, tracce sul terreno, immagini aeree, indagini geologiche e geofisiche, modelli di distribuzione. È la prima tappa di un’indagine che unisce intuito e tecnologia.

Scavo archeologico

Lo scavo è la fase più delicata: ogni strato viene rimosso con estrema cautela e documentato nei minimi dettagli. È un’operazione irreversibile: ciò che non viene registrato va perso per sempre. La precisione in questa fase è fondamentale.

Analisi di laboratorio

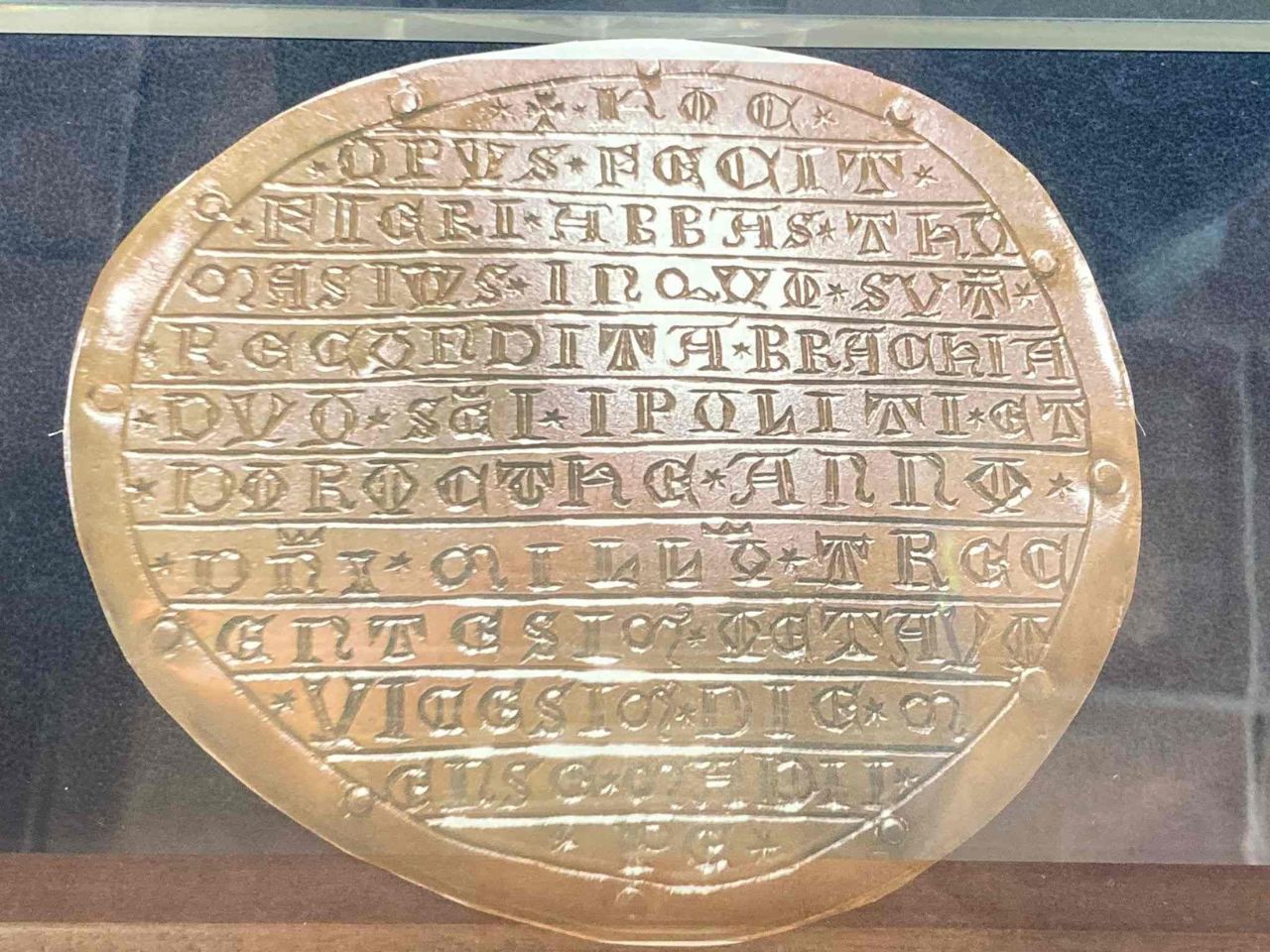

I reperti vengono poi puliti, restaurati e analizzati con strumenti avanzati. Ogni oggetto entra in un circuito di studio internazionale, secondo metodi standardizzati che ne consentono confronto e catalogazione.

Tutela e valorizzazione

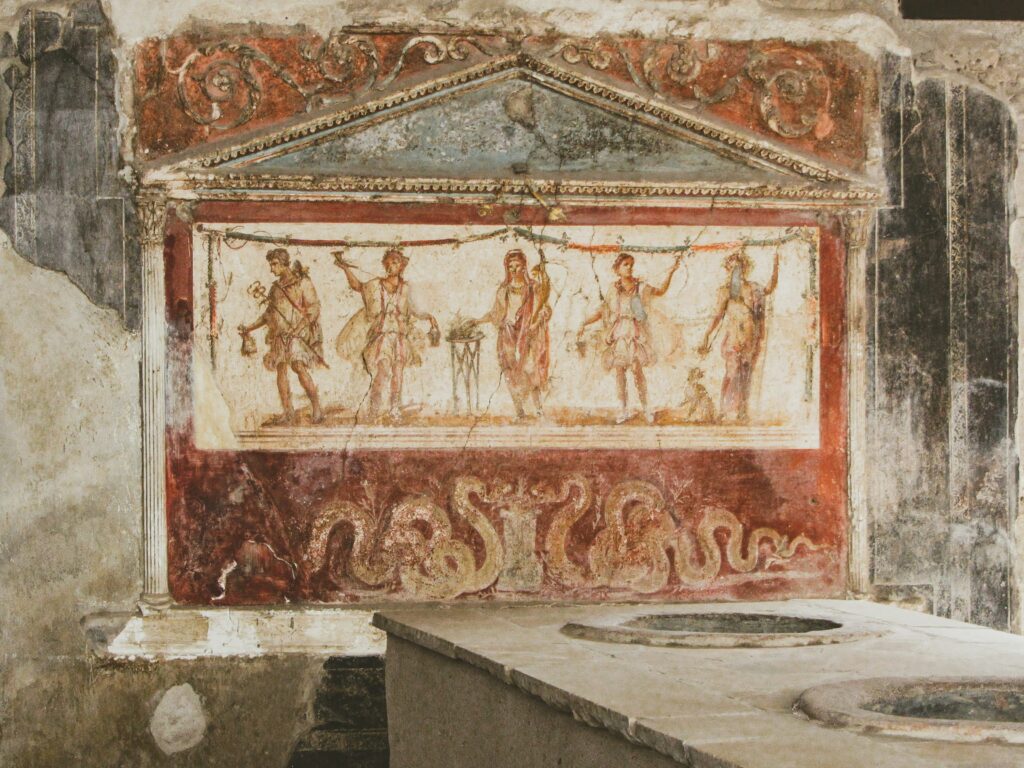

Dopo l’analisi, i reperti tornano alla collettività. Musei e istituzioni li espongono per restituire il valore della memoria alla comunità, in linea con il Codice dei beni culturali:

“preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e promuovere lo sviluppo della cultura” (art. 1, comma 2).

Scavare il, e nel, passato

Molti siti archeologici sono scomparsi dalla vista a causa dell’abbandono, di eventi naturali o del semplice passare del tempo. Possono rimanere solo deboli tracce, ricoperte da sedimenti o cancellate dall’erosione.

Per “decifrare” questi luoghi invisibili, gli archeologi usano la metodologia stratigrafica: una vera e propria lettura degli strati di terreno, naturali o artificiali, che permette di ricostruire la sequenza degli eventi succedutisi nel tempo.

Durante lo scavo, si procede un’unità stratigrafica alla volta, dalla più recente alla più antica, distinguendole grazie a variazioni di colore o consistenza del suolo. Ogni strato racconta una storia, grazie ai reperti che contiene: frammenti di oggetti, ossa umane, resti vegetali e animali.

Il lavoro sul campo non si limita alla rimozione dei sedimenti: tutte le evidenze vengono documentate con mappe dettagliate, che registrano con precisione la posizione assoluta e relativa di ogni reperto.

Un sito archeologico come un film a fotogrammi

I materiali ritrovati, insieme alla loro distribuzione nello spazio, sono come fotogrammi di un film. Raccontano come il sito veniva usato, chi lo frequentava, per quanto tempo e con quali scopi. Offrono indizi preziosi su chi vi abitava: le sue tecnologie, i suoi spostamenti, i contatti con altri popoli, le abitudini quotidiane.

Lo scavo archeologico è, in definitiva, un viaggio nel tempo. Ma non si limita al passato: ci aiuta a capire meglio il presente e a costruire con maggiore consapevolezza il nostro futuro.